⏬ Continua en la siguiente pagina ⏬

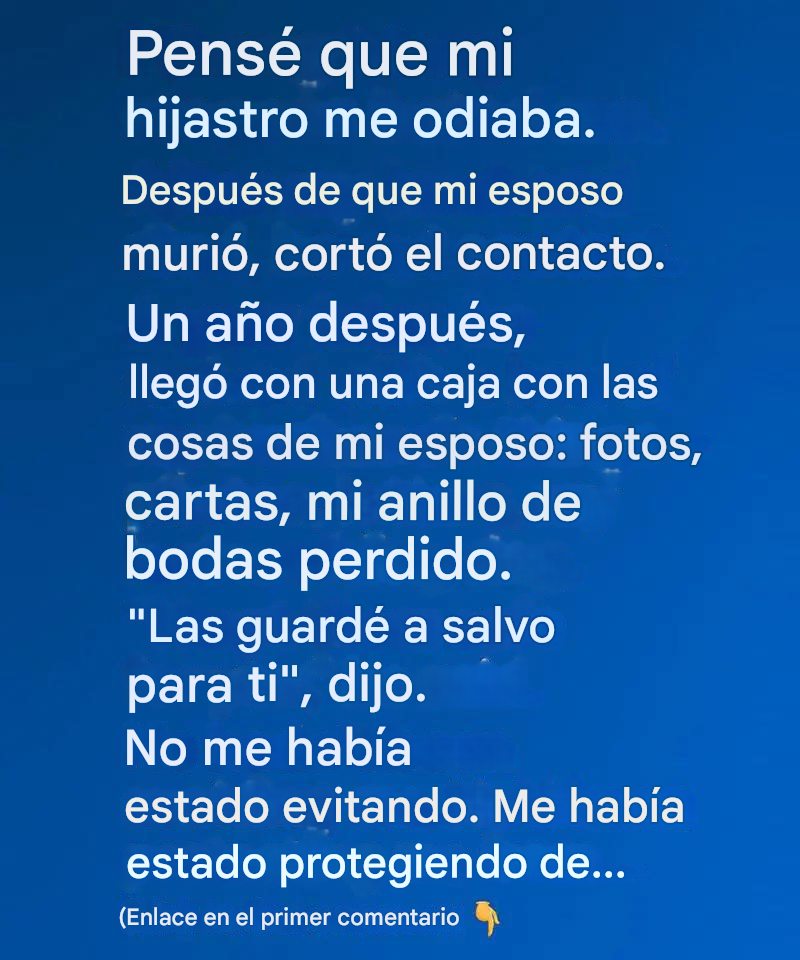

Dentro de esa caja estaban las cosas de mi esposo: fotos de nuestra infancia, cartas de amor que me había escrito y, en el fondo, mi anillo de bodas perdido.

Era un símbolo de todo lo que creía perdido, todo lo que creía que nunca volvería a ver.

El anillo, que se me había caído del dedo el día del entierro de mi esposo, estaba ahora en mis manos, devuelto por la persona que creía que me había olvidado.

Al rebuscar entre mis recuerdos, mi hijastro finalmente habló: «No quería que lo supieras… pero después de todo lo que pasó, encontré algo. Algo que podría haberte lastimado aún más. Te lo oculté. Pensé que era lo mejor».

Sus palabras me paralizaron.

Había más de lo que me había estado protegiendo: cosas que, de haberlo sabido en ese momento, podrían haberme destrozado por completo.

Al compartir las luchas ocultas que mi esposo había soportado —batallas silenciosas que decidió afrontar solo para que yo no tuviera que soportar su peso—, comencé a comprender que no se trataba solo de lamentar una pérdida. Se trataba de amor.

Su distancia no había sido para protegerme de su propio dolor, sino de una verdad más profunda, una que él sabía que yo no estaba lista para afrontar.